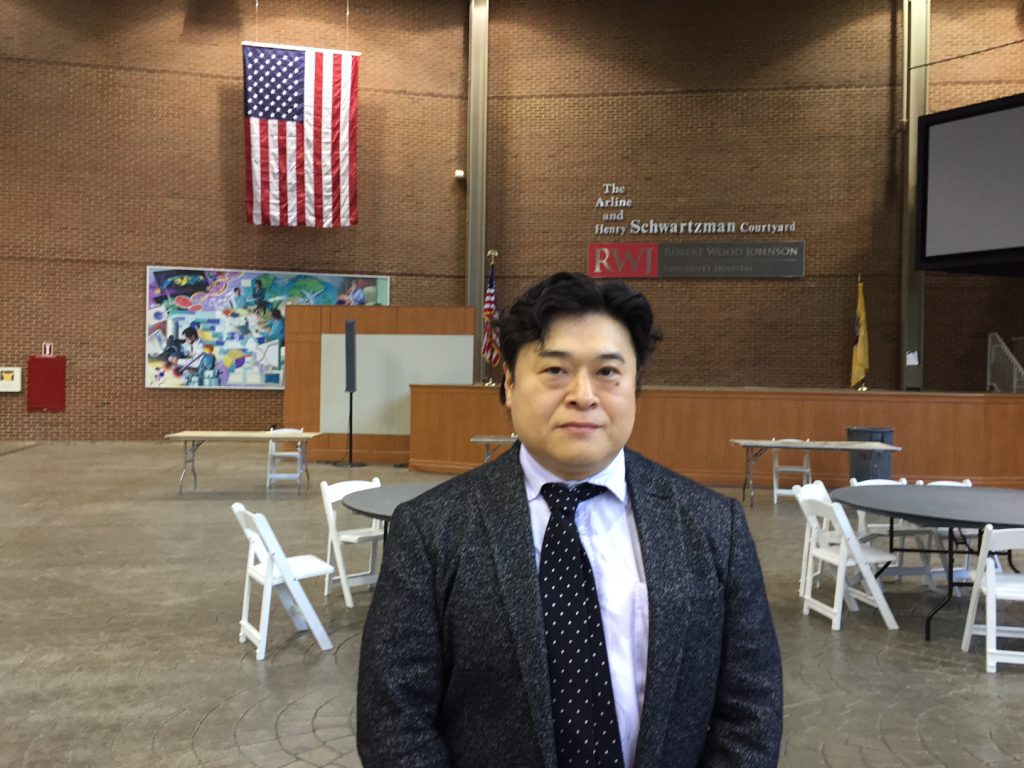

Taka at Trauma Center of Robert Wood Johnson Medical School University Hospital:New Jersey便り⑨

12月24日と25日はクリスマスでみんなそわそわしています。日本でいう正月みたいな感じですね。日常生活の紹介があまりなかったので、せっかくなので使えない(笑)でも使える医療英語と日常英語を少し紹介します。私たちが日常でごはん食べた?と相手に聞くときにわざわざあなたはごはん食べましたか?とはあまりいいませんよね。それと同じように英語も省略していることが多いです。例えば事故で搬送された患者さんに事故のこと覚えていますか?はDid(Do) you remember what happened?となりますが、実際ではRemember your happened?といっていることが多いです。これじゃまじめに英文法やっててもなかなか理解できないですよね。もちろん論文でこのような文章はだめでしょう。それから今日退院にしますか?ならDoes he discharge today?ですが、D/C today?と略していっています。こういうのはLuizやDanielらにwhat does it mean?としつこく聞くしかありません。CT検査が終わったときに技師さんが「終わりました。」といのはfinishedではなく「Done!」です。この辺も感覚で覚えていくしかないように思います。How are you?の返しはI’m fineですがDr. HannaはよくI am here(適切な和訳ならこのとおりさ)と返します。American Jokeですが意識障害の確認によくWho is president?と聞くのですが、時々next president?president-elect?ときいて患者さんがTrumpと答えると「意識障害ありかなあ?(笑)」なんていっています。現場の言葉を少しずつ感覚で身に着けています。

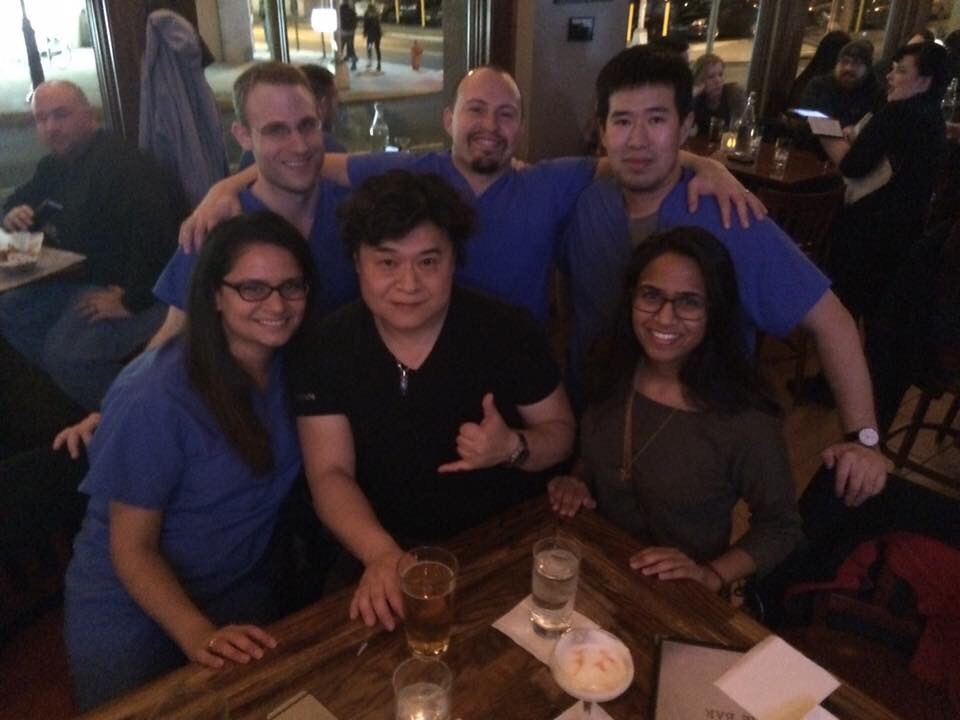

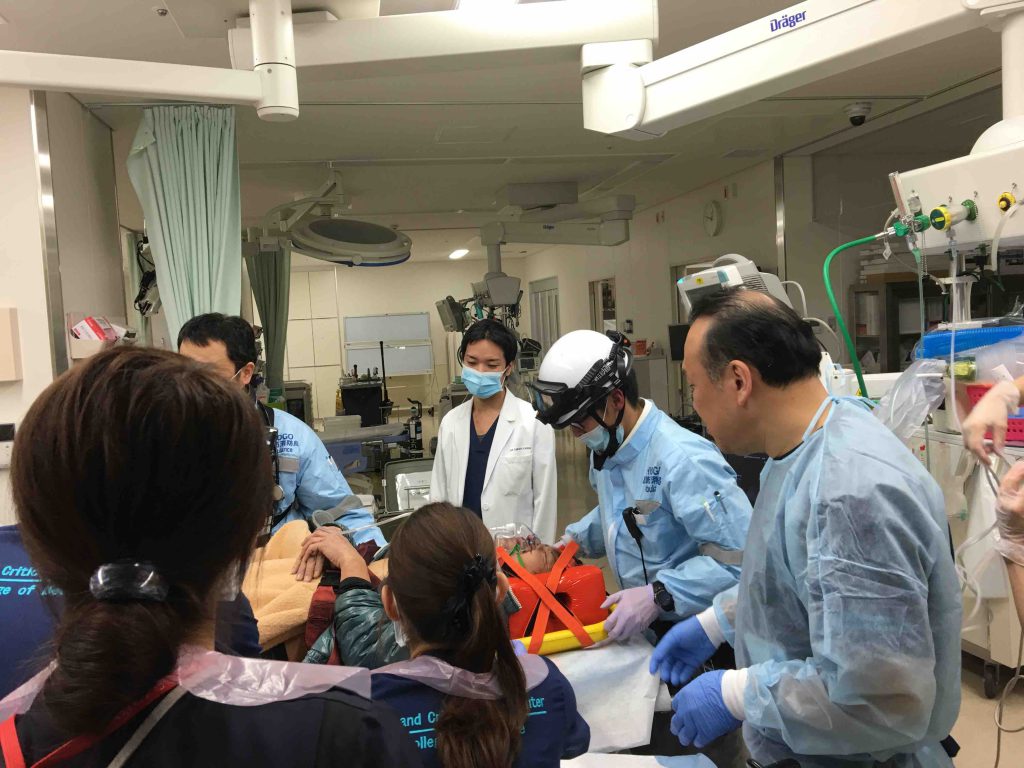

24日は珍しく相棒のHard WorkerのLuizが「a little tired today」と私に漏らしていました。チーフレジデントとしての重圧に私の面倒見てくれてるのもあるんですが、4か月の姪っ子さんが全身の発疹と熱(突発性発疹なのか?)でNYCのこども病院に入院したので気になるので仕事終わっていくといっていました。夕方は外傷がたて続いて、私もこれが終わったら帰るといっていたのに、連続で搬送されて「I cannot go home in this situation」といったらNight shiftのスタッフDr Lethlieが「Taka cannot go home!」と繰り返しながらめちゃくちゃ笑っていました。LuizやDanielは先に帰るよMerryXmass Have a good holidayといって帰っていきました。その時は、お疲れさんと日本語で返しました。

日曜日はジョージ先生とNYCで会えるので楽しみです。

Merry Christmas!

今日の写真はロックフェラーセンターのクリスマスツリーです。なんか癒されます。