<報告1>サンディエゴに到着!:1/14(金)

関西空港からサンフランシスコ経由でサンディエゴに入りました。空港の中で既に感じていた事ですが、とにかく爽やか!空気が澄んでいる!日差しが明るい。それから、タクシーの人も道行く人も、いつも微笑んでいるし、のんびりしていて、話し方もゆっくりで、気が長くて、何を聞いてもとても親切なのです。私がかつて3年間住んでいた東海岸は、空気が淀んでいて、人はいつも怒っているようで、せわしなく動き回り、まくしたててしゃべり、気が短く、何を聞いても不親切、って言ってる訳ではありません、念のため。

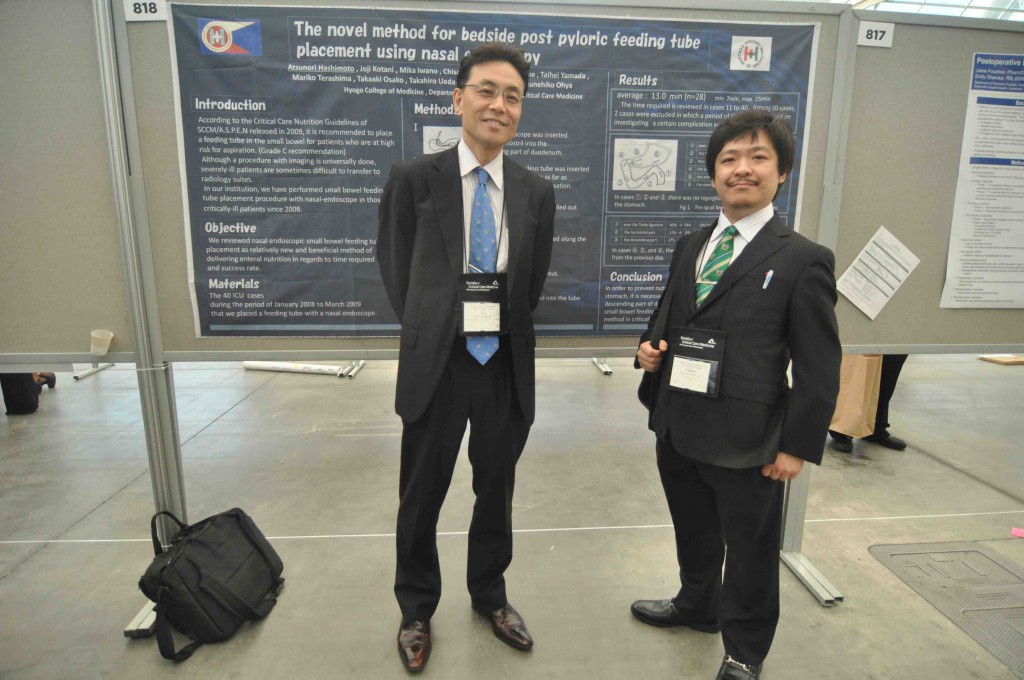

今回の同行者は、抄録がアクセプトされて発表を控えた橋本篤徳助教、当科の後期研修医の布施知佐香先生(今年から神戸大学外科にローテトします)、4月から1年間当科と循環器内科で研修する岩野仁香先生、そして岩津加由子秘書。橋本先生は大の英語嫌い。対して、岩野先生は関西医大の学生時代に休学してここサンディエゴメディカルセンターで研修していましたし、来年アメリカのレジデントに入る予定(未定=目標!!)で、岩津さんは昨年までニューヨークの学校の学生でしたので、お二人とも英語がとても達者です。岩津さんは私の出身医局である神戸大学外科の先輩のお嬢さんで小学校1年生から知っているのです。大きくなったな〜。そうそう、アメリカに行く時は推薦状も書いたんですよ。

サンディエゴの情報をwebから取ってきました。(http://www.geocities.jp/ca_karin/sozai/sandiego2.gif)

サンディエゴは、カリフォルニア州の最南端です。

- 下にはメキシコの国境があります。サンディエゴに隣接している

- メキシコの都市は、「ティファナ」です。

- ラスベガスまでは、車で約5~6時間です。

- L.A.空港までは、約2時間です。

(全てフリーフェイ利用の場合。あくまでも、『約』です。)

年間を通して温暖でドライな気候が心地よく、太平洋沿いに南北に連なる市街に暮らす

人々は海と親しんでいます。人口120万、州内で2番目、全米で6番目の大都市です。

アメリカ海軍太平洋戦艦隊の重要拠点として、多くの軍関係者、家族が住んでいます。

余暇と言えばサーフィンやヨット、ボートなどのマリンスポーツが定番で、ビーチ

やマリーナでは、輝く太陽の下、海の恵みを満喫する人々でいつも賑わっています。

ヨット・レースの世界最高峰アメリカズ・カップも1月から5月にかけてここで開催

されます。

<報告2>Surviving Sepsis Campaign Meeting報告:1/15(日)

今回の渡米の目的の一つはSurviving Sepsis Campaign Guidelines Meetingへの出席です。平澤博之先生(千葉大学名誉教授)の御厚意で昨年より日本集中治療医学会の代表メンバーにさせてもらっています。現在使われている2008年度改訂版を改訂する作業中で、2011年(今年)の11月にはweb上で、2012年の1月には紙面で公開する目標を立てて会議が進んでいます。全部でGroup A〜Fの6グループに分かれてそれぞれガイドラインのいくつかの項目を担当します。私は平澤博之先生や相川直樹先生とともにGroup E –Metabolic/Otherに所属しています。前回の2010年10月10日にバルセロナで行われた全体会議以降、グループメンバー間でメール上ディスカッションを進めて来ました。とは言っても、Charlie Sprung先生がドラフトを作成し、みんながそれに意見を述べるという形式で、metabolic groupのプレゼンテーションスライドも作成して下さいました。私にしてみれば「おんぶにだっこ」の気分で申し訳なかったです。

<各グループの担当項目と代表者>

•Group A – Initial Resuscitation, Fluid Therapy, Vasopressors and Inotropes

•Djillali Annane

•

•Group B –Infection and Infection Related Issues(Diagnosis, Antibiotic Therapy, Source Control, Selective Decontamination)

•Steven Opal

•

•Group C –Adjunctive Therapy (Steroids, Recombinant Human APC, Blood Product Administration)

•Konrad Reinhart

•

•Group D – Sepsis-induced ALI/ARDS, Sedation/Analgesia, Delerium, Neuromuscular Blockade.

•Jonathan Sevransky

•

•Group E –Metabolic/Other (Glucose Control, Nutrition, Renal Replacement , Bicarbonate Therapy, Deep Vein Thrombosis and Stress Ulcer Prophylaxis, Consideration of Limitation of Support)

•Charlie Sprung

•

•Group F –Pediatric Considerations

•Joe Carcillo

さて、全体Meetingは、朝8時から始まります。前日に渡米したばかりで時差が17時間ですから日本では今から寝る時間ですが、もともと緊急手術などで不規則な生活をしているからか時差はまったく感じず、とても元気でした。いや、むしろハイテンションだったかも?10分前に会場に行くと、会場前にコーヒーやパンが置いてあり、いくつかをとってテーブルへ。テーブルは四角に並べられ、お互いに顔を見合わせる形で会議が始まりました。

会議の様子. 円状に囲んでディスカッションします。マイクを持って歩いているのが委員長のDellinger先生です。

委員長のPhillip Dellinger先生が病院長をされているCooper University Hospitalは、私が留学していたUMDNJ-Robert Wood Johnson Medical Schoolの付属病院の一つで、New JerseyのCamdenにあります。治安の悪いところで、この病院にローテーションする研修医が「different world」と言って恐れていました。私のボス、Stephen F. Lowry先生はNew Brunswickの本院の病院長であり、仲がいいので、私も仲間に入れてもらっています(たぶん)。いつも朗らかで、議論が白熱してもさっと話をまとめたり、昨年の会議では、御飯の後眠たくなったからと言って、何名かの委員と一緒に腕立て伏せを始めたり、とてもいい人で、すばらしいムードメーカーです。また、(後で書きますが)電話参加のSprung先生から電話がかかってくる約束の時間をとても気にされていて、その前の討議が時間通り終わるように一生懸命巻いておられました。ホームルームの司会をする学級委員長っていう感じですね。

さて、会議は、各グループ長がプレゼンテーションをし、他のグループのメンバーが意見を言うという形式です。Metabolic groupリーダーのCharlie Sprung先生はあいにく出席できず、電話での参加となりました。電話の音はマイクロフォンで拾ったり(図2)、Charlie Sprung先生が途中で居なくなって、(おそらく)秘書さんが代わりに応答したり、システムがアナログでほのぼの感が漂っていました。

図2. マイクでCharlie Sprung先生の電話の声を拾っています。

我々のMetabolic groupの担当項目は表1の通りで、グループメンバー一人につき2つまたは3つの項目を割り当てられています。Charlie Sprung先生がまず血糖管理について2008年以降の新しいstudyとmeta analysisをまとめられ、メール上で意見を聞くというスタイルで準備が進み、今回の会議では血糖管理の項目のみの報告となりました。方法はMedline、Pubmed、Cochrane Libraryで(SEPSIS OR SEVERE SEPSIS OR SEPTIC SHOCK OR SEPTICEMIA) AND (TOPIC TERMS)で文献を検索し、Pubmed: 643文献、Cochrane Library: 23文献、Embase: 306文献がヒットしました。この中にはICU患者を対象にした多施設共同前向き研究(NICE-SUGAR、VISEP、GLUCONTROL、COIITSS study) と2008年のSSCG以降のmeta-analyses (Wiener JAMA 2008;300:933; Griesdale CMAJ 2009;180:821、Friedrich Critical Care 2010;14:324)も入っています。Gradepro analysisを用いて文献に重み付けをして行きます。まだ結論を出す段階ではありませんが、おそらく現行のSSCGよりも高い血糖値を含むレンジを示す内容になりそうです。それから、Jean-Louis Vincent先生が、血糖値の振幅幅と予後の関連を報告した江木盛時先生(岡山大学)のデータに言及され、体を揺らしながら、「血糖値のswingが重要だ!」と強調されていました。江木先生、若いのに凄いですね!

表2. Metabolic groupのメンバー表

•Naoki Aikawa- Deep vein thrombosis, Bicarbonate therapy, Glucose control

•Derek Angus- Nutrition, Glucose control, Renal replacement

•Hiroyuki Hirasawa- Renal replacement, Nutrition, Stress ulcer prophylaxis,

•Ruth Kleinpell- End of life limitations (including palliative care and communication), Nutrition, Renal replacement

•Joji Kotani- Glucose control, Nutrition, Deep vein thrombosis,

•Flavia Machado- Renal replacement, Glucose control, Bicarbonate therapy

•Rui Moreno- Deep vein thrombosis, End of life limitations, Stress ulcer prophylaxis,

•Mark Rosen- Stress ulcer prophylaxis, Deep vein thrombosis, End of life limitations

•Sean Townsend- Stress ulcer prophylaxis, Glucose control, Bicarbonate therapy

•Charles Sprung – all of the above categories.

栄養管理を含む他の項目はまだ十分にまとまっておらず、今回は発表には至りませんでしたが、栄養管理についての議論を紹介します。今回の改訂版SSCG2011で特筆すべきは、Dellinger先生の意向により、初期24時間の治療に焦点を絞ったガイドラインにすることになっています。そこで、24時間以内の栄養管理のエビデンスって何だ?ってことになりまして、Derek Angus先生があげた表3の4項目で文献検索を進めつつあります。どの項目も有効性を示す臨床的な多施設共同前向き研究が無いことから、推奨されない方向にありますが、1.に関しては禁忌ではないというくらいのニュアンスは残るかもしれません。それから、敗血症に基づく急性肺障害(ALI/ARDS)の項目で、魚油と抗酸化物質を配合した経腸栄養剤の効果を示した3つの研究がありますので、私は少なくともこれらに言及した方がいいのではないかと意見を述べましたら、検討するとの事でした。

表3. 栄養管理に関する検討項目

(24時間以内)

•24〜48時間以内の栄養投与の開始

•免疫修飾栄養素の投与

•早期栄養投与の投与経路:経静脈か経腸か?

•経腸栄養を行う場合の栄養チューブの留置場所:胃内留置でもいいか、幽門輪を超えるべきか?

ちなみにお昼ご飯も会場前のオープンスペースでブッフェスタイルの食事を取りました。

会議室前に並べられたお昼御飯。

このような感じで、朝8時から午後3時過ぎまでずっと会議が続きまして、もちろんずっと英語ですのでとても疲れました。しかし、平澤先生と相川先生は流暢に意見を述べられ、日本の敗血症研究を世界に発信されて来ただけの語学力と風格と場の空気を読む力に感嘆致しました。さすがです。

<報告3>Society of Critical Care Medicine meeting:栄養関係の報告(1/18(火)〜)

期間を通じて栄養関係の教育セッションは以下の3つでした。

- Breakfast Symposium: Nutrition in the ICU: Early Goal-Directed Therapy Is Key – Moderator: Ainsley MALONE

- Gastrointestinal Motility: Let’s “Gut”Moving – Moderator: Robert MacLAREN

- Nutrition Buffet: What’s on the Menu?- Moderator: Marion F. WINKLER

Protocols in the ICU – Marion F. WINKLER

1. の内容を少し説明します。セッションは朝6時半から8時です。眠い目をこすりつつ会場に向かうと、すでに多くの人たちでにぎわっていました。

Breakfast Symposium: Nutrition in the ICU: Early Goal-Directed Therapy Is Keyの写真

会場の前にはコーヒーやパンが並べてあり、朝食にありつけます。

会場前で朝ご飯にありつける。

それにしても朝が早い!せっかくサンディエゴに来ているのに、夜、呑みに行ったりしないのでしょうか?

さて、最初のCharles W. VAN WAY, III先生のお話は

- 低栄養、慢性疾患、急性炎症それぞれによる異栄養状態の違いと急性疾患による栄養状態の悪化はICUでは日常的に見られる事、

- それ故にゴールを設定した栄養管理が大切である事、

- 重症患者の必要カロリー量の決定方法、

- 安全な静脈栄養の処方箋

次のAinsley MALONE先生は

- 栄養投与量の不足が在院日数、感染性合併症や死亡率の上昇と相関すること、

- 関節熱量計や公式を用いた必要カロリーの計算方法、

- 蛋白投与が生体機能の維持に重要である事、これは特に肥満患者に低栄養管理をする場合に大切であること、など

最後に、Jay M. MIRTALLO先生は静脈栄養がテーマで、

- 5〜6日以上経口または経腸栄養ができない重症患者には静脈栄養を開始すべき、

- 静脈栄養の合併症を極力減らすために、経腸栄養の不足分だけを補う、肥満患者には低栄養管理を考慮する事、

- 大豆油ベースの脂肪乳剤の投与を1週間は避けること(脂肪乳剤が免疫力を落とすと述べておられましたがほんとかな?)、

- 血糖管理をしっかりやる事、

- カテーテル感染の防止、

- 投与忘れの防止のためのマルチチャンバーバッグ(キット製品)の使用の有用性、など

をお話されていました。あまり新しい事はなかったものの、研修医の先生や栄養を知らない先生にはとてもわかりやすいレビューなのでしょう。

<報告4>CELEBRATE SCCM’S 40TH ANNIVERSARY

SSCG meetingのあった1/15(土)の夜に、SCCM学会40回を記念するパーティがサンディエゴの海に浮かぶ空母ミッドウェイ博物館の中で行われました。さすがアメリカ!軍まで学問に協力してくれるんですね。

学会パンフレットのパーティー案内の写真。軍艦です。

パーティーの会場に戦闘機があります。

人があふれるパーティー会場に戦闘機が見えます。

小児部門のリーダーのJoe Carcillo先生とその奥さん?

左から岩野仁香先生、秘書の岩津加由子さん。お二人とも英語がぺらぺらです。

パーティー会場で会った日本人の先生方と。

そしてそのあと会場であった先生方とダウンタウンの日本風創作料理の店NOBUへ移動しました。1990年代に料理の鉄人に出てた日本料理の鉄人のお店です。世界中にチェーン店があります。ニューヨークのお店には留学中に一回行ったことがありますが、おいしいというより美しいという感じですね。

NOBUの入り口。

日本医大の松野先生と名古屋大学の松田教授。

お店の前で記念撮影。

<報告5>アメリカで仕事をしている日本人集中治療医の飲み会

ミネソタ大学の永松聡一郎先生を中心に毎年SCCM meetingに際して、アメリカで活躍している、または帰国した日本人の集中治療医たちとその友達の会です。今年は、サンディエゴのダウンタウンのおしゃれなイタリアンのお店でした。学閥を超えて、地域を越えて、人種を超えて(?)、飲めや歌えやの会となり、どんどん仲良くなりました。

日本人集中治療医のパーティーの様子。立って挨拶しているのがミネソタ大学の永松先生。

<報告6>Abbot Nutrition Forum

会場はサンディエゴのダウンタウンから見える島にあるHotel del Coronadoでした。演者は、山梨大学の救急・集中治療医学の松田兼一教授、Alessandro Pontes-Arruda先生(Fernades Tavora Hospital, Brazil)アルギニンで有名なPaul E. Wischmeyer先生(University of Colorado, US)でした。松田先生は日本で行った人工呼吸器装着された重症敗血症症例を対象にしたOxepa(魚油と抗酸化剤配合)の多施設共同研究の結果を報告され、Pontes-Arruda先生もOxepaの臨床試験の結果を中心にお話しされ、最後に特別講演としてWischmeyer先生が重症患者の代謝栄養管理のup to dateな学術情報をお話されました。勉強が終わったらパーティーです。Pontes-Arruda先生とはこれで4回目の食事会で、また一緒に写真を撮って頂きました。逢うたびに大きくなって行くのがとても心配です。Wischmeyer先生は初対面でしたが、とても明るく快活でエネルギッシュな先生で、仕事の話だけじゃなくて、まあ、いろんな話をして盛り上がりました。気が合う人です。

右から、名古屋大学の松田直之教授、Pontes-Arruda教授、そして私。

Paul E. Wischmeyer先生